童趣爆發!5 個結合兒童畫作的國際創意計畫,翻轉設計新視野

當代設計不再只是大人們的遊戲場,孩子的創意也正在成為改變世界的靈感來源。童年筆下的線條與色彩,來自他們對世界最直覺的感受。天馬行空、不被框架限制,也因此格外純粹動人,隨著兒童權益與多元文化意識的抬頭,越來越多設計師與品牌開始關注童趣創作的潛力,不論是以公益為出發點、為弱勢兒童發聲,或是邀請孩子共創、重新詮釋兒時塗鴉,這些作品不只充滿趣味與藝術性,更喚起人們對成長、陪伴與世界的想像

此次讓程作設計精選五個國際藝術專案,帶大家一同窺探孩子如何透過創作改變世界,也讓我們知道設計擁有著更加溫柔與深刻的力量

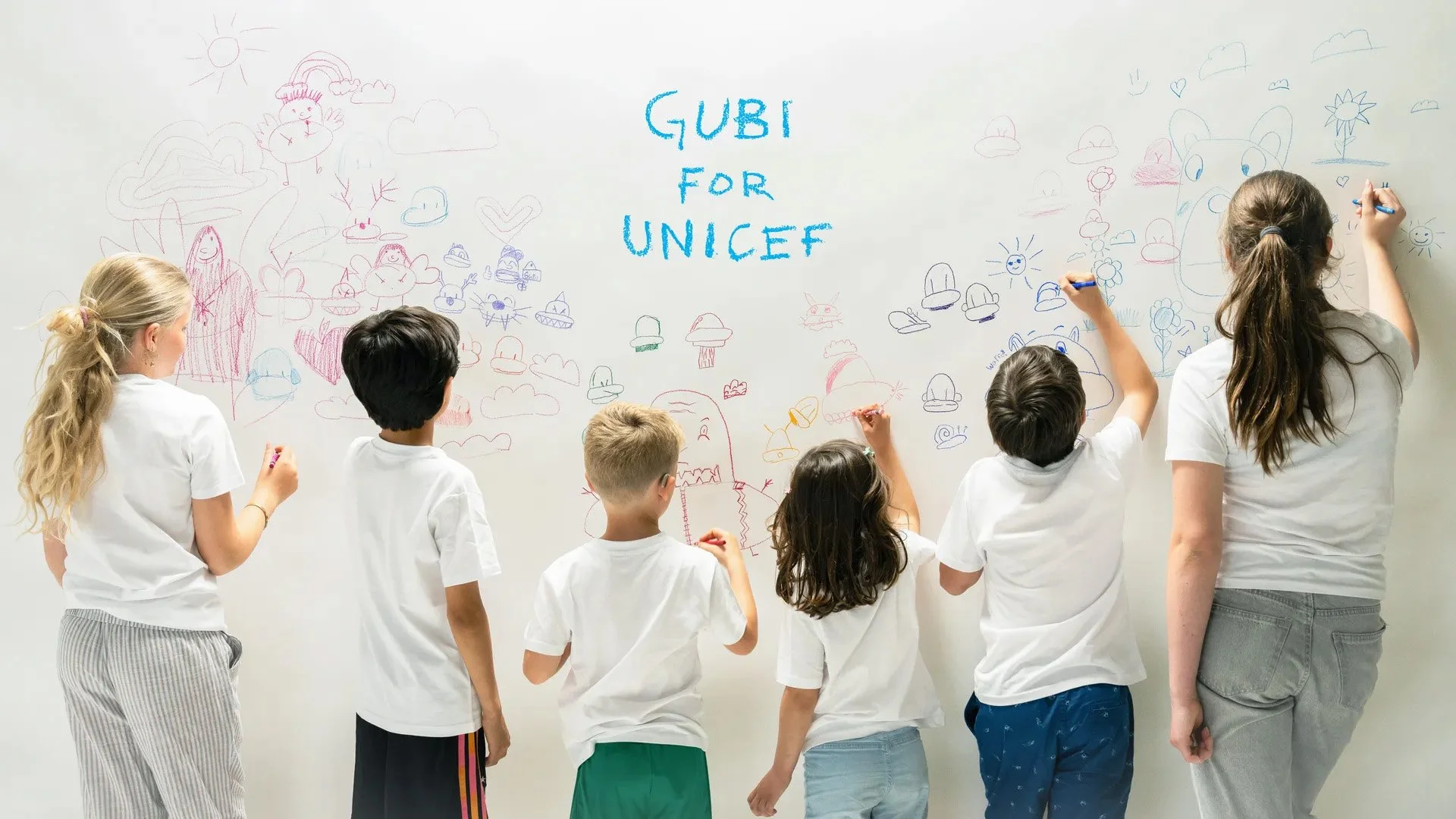

GUBI for UNICEF:Young Hopes,Source by GUBI

【案例1】GUBI × UNICEF:YOUNG HOPES

GUBI 作為來自丹麥的經典家具品牌,在台灣同樣擁有極高的知名度與支持度。2024年,GUBI 攜手聯合國兒童基金會(UNICEF)推出慈善計畫「GUBI for UNICEF:Young Hopes」,透過設計傳遞對下一代的關懷

GUBI Pacha Lounge Chair,Source by GUBI

本次合作以 GUBI 熱銷經典椅款 Pacha Lounge Chair 為主角,這款由法國設計師 Pierre Paulin 於 1975 年設計的作品,以柔和圓潤的造型深受市場喜愛。GUBI 特別推出限量 100 的Pacha休閒椅,選用剩餘的高級布料製作,並提供三款專屬配色:Lupo Special Diagonal Bouclé 007、Harp 102 和 Mumble 02

所有銷售收益將全數捐贈予 UNICEF,用以支援偏鄉兒童。購買一張 Pacha 椅,即等同於為 475 名兒童提供緊急教育、協助 200 名新生兒安全誕生,或為 35,000 名兒童供應一個月的潔淨飲用水

GUBI x 3daysofdesign,Source by GUBI

特別的是,這次計畫並未將兒童創作商品化,而是以更溫柔的方式展現童心:GUBI 邀請六位孩童於展覽現場的背板上自由作畫,並將限量 Pacha 椅款擺設於前,搭配拍攝宣傳影片,讓童趣藝術與家具相互呼應,也讓更多人透過影像看見孩子的純真想像力與這場公益行動的初衷

【案例2】The Monster Project:設計師改編孩子的怪獸塗鴉

藝術教育家 Viktor Lowenfeld 曾提出:A child expresses his inner feelings and experiences through drawing long before he is able to express them in words(孩子在能夠用語言表達之前,早已透過繪畫表達內心與經驗),當我們走進孩子的世界,色彩斑斕的塗鴉不只是「畫」,而是他們表達內心與理解世界的重要方式

Designed by Szu-Yu Hou 、 student artist Melique

Source by The Monster Project

The Monster Project 發起於美國德州,是一個結合兒童創作與插畫設計的國際共創計畫。透過徵集孩子們天馬行空的怪獸塗鴉,並邀請全球藝術家重新詮釋,這些原創畫作被轉化為風格獨具的插畫、動畫,甚至集結成書出版。這些再創作品也於官方平台販售,收入則投入兒童藝術教育推廣,讓更多孩子有機會接觸藝術、愛上創作

Designed by Monkey Studio CGI 、 student artist Damian

Source by The Monster Project

計畫創辦人 Katie Johnson 強調:「我們並不是要『美化』孩子的畫,而是從他們的創意中獲得靈感。」透過這種大人與孩子的設計對話,不僅激發了兒童的自信與創造力,也展現出童趣與專業並存的藝術魅力

【案例3】Ik-Joong Kang:萬千童畫拼貼記憶與希望的城市

故事從1997年開始,Ik-Joong Kang 開始蒐集來自不同文化背景兒童的畫作。他將這些色彩繽紛的童畫,印製在一片片 3×3 英吋的磁磚上,拼貼成巨型的藝術作品。

《100,000 Dreams》;Designed and Source by Ik-Joong Kang 강익중

他的代表作《100,000 Dreams》,使用來自南韓5萬名孩子的創作,打造出一座長達1公里、蜿蜒如走廊的裝置,彷彿一條用童年夢想建構而成的時光隧道。這股童畫力量也感動了聯合國,2001年 Ik-Joong Kang 為聯合國打造《Amazed World》,集結來自135個國家、共34,000張兒童畫作,展出一個橫跨文化、語言與國界的全球夢想圖景

《Amazed World》;Designed and Source by Ik-Joong Kang 강익중

Ik-Joong Kang 曾說「孩子的畫中沒有國界,只有希望。」這句話,正是他持續進行這項全球兒童藝術計畫的信念。2004年,他又將這項理念延伸到社區創作,為美國普林斯頓公共圖書館製作大型壁畫《Happy World》,除了兒童畫作外,更收集了當地居民捐贈的珍藏,像是愛因斯坦用過的撲克牌、柏林圍牆碎片、家庭老照片……拼貼出屬於一座城市的共同記憶

《Four Temples》;Designed and Source by Ik-Joong Kang 강익중

【案例4】Face This:將印尼兒童畫作轉化為公益T-Shirt

Face This 是一個致力於公益的非營利組織,透過將印尼孩童的畫作轉化為 T 恤、托特包等設計商品,將銷售收益用於改善當地學校的教育環境。每一幅畫作都真摯地呈現孩子們對世界的想像與夢想,純真筆觸中蘊含豐富故事

印尼兒童 T-Shirt;Source by Face This

此外,更與多位國際知名藝術家合作,包括 Liv Lee、Petra Eriksson、Alex Proba 等,讓「孩子的視角」與「藝術家的詮釋」相互交融,不只提升了作品的美學深度,也創造了橫跨文化與世代的創作火花

Face This 每月邀請不同領域設計師參與響應;Source by Face This

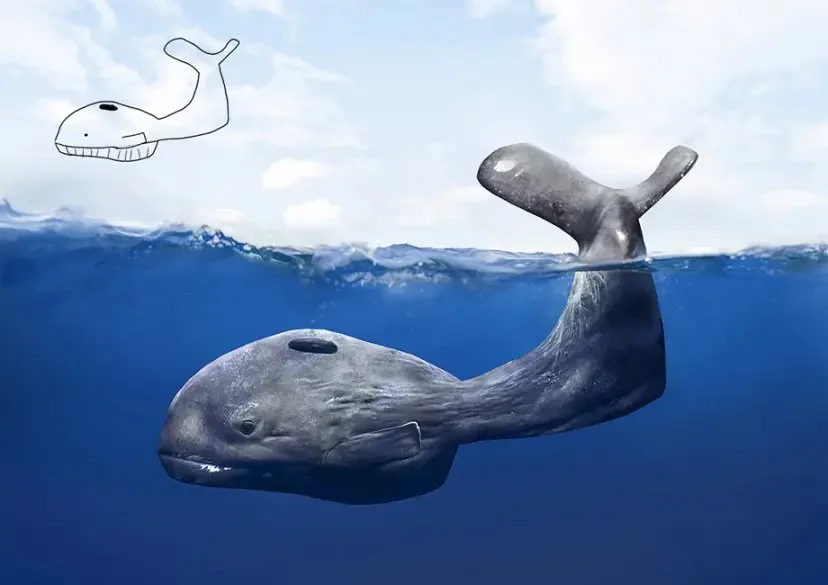

【案例5】Telmo Pieper:用數位插畫重現童年塗鴉的奇幻想像

你還留著小時候的塗鴉嗎?也許,那些看似天馬行空的線條,就是未來創作的靈感泉源。來自荷蘭的藝術家 Telmo Pieper 某天翻出自己 4 歲時的塗鴉,畫中有造型奇特的蝸牛、鷹、汽車與鯊魚,線條歪斜卻充滿想像力。他驚訝地發現,自己從小便對線性結構著迷,於是決定用成長後的技術與視角,重塑這些童年創作

Whale;Source by TELMO MIEL

Telmo Pieper 以街頭藝術組合 TELMO MIEL,共同運用數位插畫技巧,將童稚的筆觸結合超現實主義風格,創作出一系列作品。在保留原始線條結構的同時,透過細緻描繪與詭異比例,賦予畫面幽默又奇幻的美學,彷彿是成人的自己,與童年的自己跨越時空聯手創作出一場視覺奇想的對話

Grizzly Bear;Source by TELMO MIEL

當我們回顧這些以兒童創作為靈感的設計與藝術案例,不難發現,孩子的視角為成人世界帶來了純粹而深刻的啟發。從丹麥家具品牌 GUBI 與 UNICEF 的合作計畫,到荷蘭藝術家 Telmo Pieper 用數位技術再現童年畫作;從孩子的手繪怪獸變成設計師的再創作品,到印尼孩童的畫作走上服飾設計,這些作品不僅讓我們看見童趣的藝術價值,也讓「童年視角」成為大人世界裡不可忽視的創造力泉源

設計不僅是功能與美學的結合,更是情感與故事的傳遞,當我們願意聆聽孩子的聲音,便能在他們的創作中找到無限的可能性與希望!跟著程作設計持續關注並支持這些以童趣為核心的設計與藝術計畫,讓世界因孩子的想像而更加豐富多彩